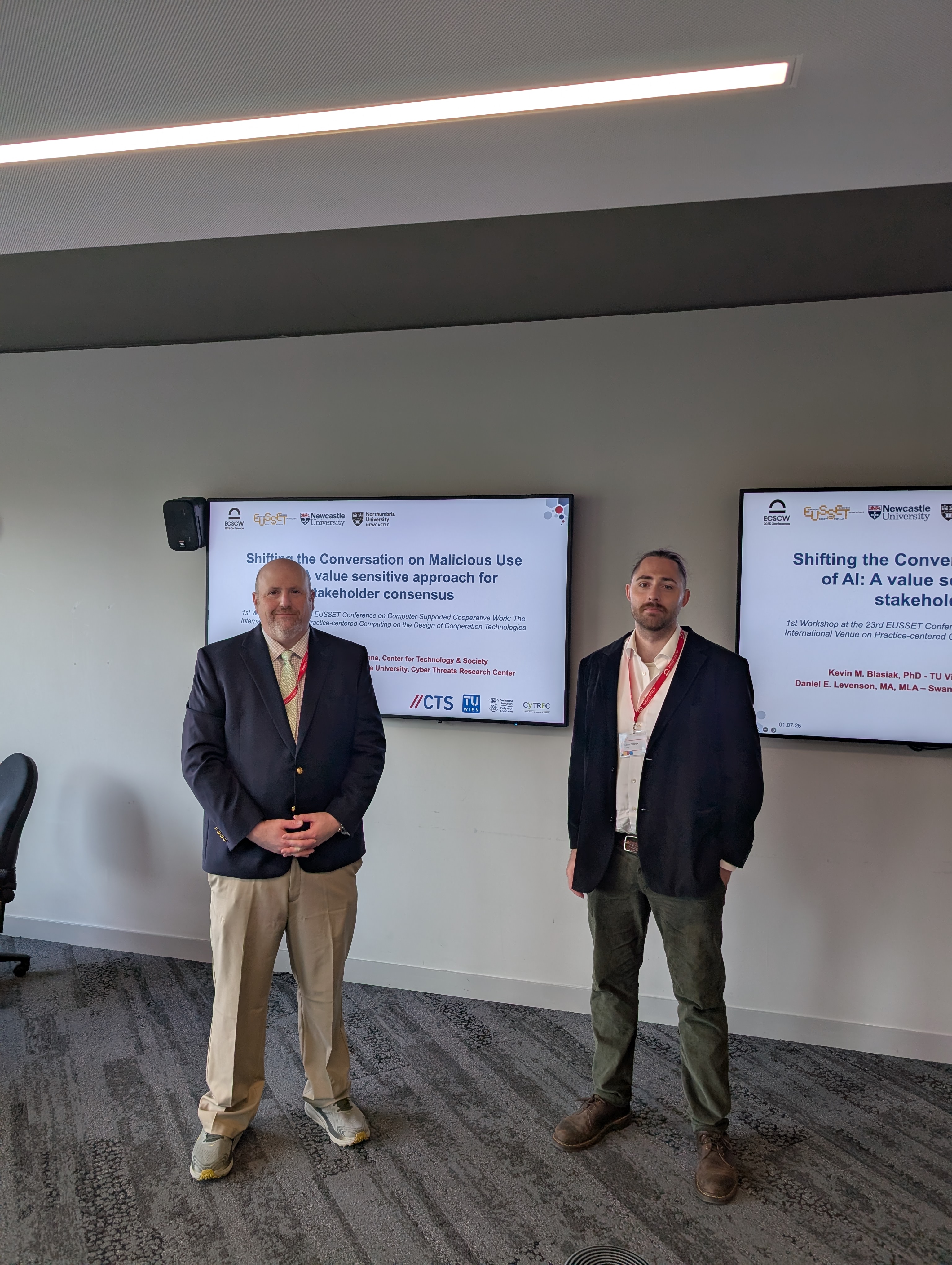

Im Rahmen der European Conference on Computer-Supported Cooperative Work (ECSCW) 2025 in Newcastle, GB veranstalteten Kevin M. Blasiak (TU Wien, CTSi, circle.responsibleComputing) & Daniel E. Levenson (Swansea University) den Workshop Shifting the Conversation on the Malicious Use of AI: A Value Sensitive Approach for Stakeholder Consensus.

Der interdisziplinäre Workshop (verfügbar unter Proceedings of the 23rd EUSSET Conference on Computer Supported Cooperative Work) brachte Forscher:innen, politische Entscheidungsträger:innen, Innovationsverantwortliche im Bereich der Strafverfolgung sowie Expert:innen aus der Tech-Branche zusammen, um aktuelle Fragen rund um den Missbrauch generativer KI durch extremistische und terroristische Akteure zu diskutieren – und ethisch fundierte Lösungsansätze zu entwickeln.

Ziele und Hintergrund

Der Workshop entstand als Weiterentwicklung eines Sandpit-Formats auf der TASM-Konferenz 2024 in Swansea. Dort wurde deutlich, wie dringend ein sektorübergreifendes Forum benötigt wird, das sich mit der Schattenseite von KI-Anwendungen auseinandersetzt. Gefördert von CYTREC (Swansea University) und unterstützt durch das Center for Technology-driven Social Innovation (CTSi) an der TU Wien bot der Workshop einen strukturierten Rahmen, um gemeinsam und wertebasiert an realitätsnahen Gestaltungs- und Governance-Fragen zu arbeiten.

Ziel war es, Risiken zu benennen, Wertespannungen zu identifizieren und praktische Interventionsansätze zu entwickeln, die sowohl politische Maßnahmen als auch technische Plattformlösungen unterstützen können.

Teilnehmende Organisationen

Rund zehn eingeladene Teilnehmer:innen aus verschiedenen Bereichen nahmen am Workshop teil. Vertreten waren unter anderem:

- - Die Vereinten Nationen (UNODC) im Bereich Verbrechensverhütung und technologische Innovation

- - Das Bundesamt für Kommunikation der Schweiz (OFCOM) mit Fokus auf internationale digitale Regulierung

- - KISPER, das Innovationslabor der deutschen Bundespolizei

- - Microsoft mit Expert:innen aus den Bereichen Responsible AI und Sicherheit

- - Die Organisation Tech Against Terrorism mit tiefer operativer Expertise zu Online-Bedrohungslagen

- - Nationale Regulierungsstellen (e.g., OFCOM Irland) sowie Forscher:innen aus Europa mit Bezug zu Technologie und Gesellschaft

Diese Vielfalt war entscheidend, um unterschiedliche Perspektiven sichtbar zu machen – und die systemische Komplexität des Problems zu erfassen.

Ablauf des Workshops

Der Tag begann mit einer Bedrohungsanalyse von Tech Against Terrorism, die aufzeigte, wie extremistische Gruppen bereits heute generative KI nutzen: zur Produktion mehrsprachiger Propaganda, für Chatbots zur Rekrutierung, zur Erstellung von Deepfakes oder zur Umgehung von Inhaltsmoderation. Anschließend folgten mehrere kurze Lightning Talks, die zentrale Fragen aufwarfen: Wer profitiert derzeit von KI? Wer trägt die Risiken? Und wie lassen sich diese Dynamiken verschieben?

In Kleingruppen arbeiteten die Teilnehmenden mit den Envisioning Cards – ein Toolkit des Value Sensitive Design Labs der University of Washington. Die Karten halfen dabei, langfristige Auswirkungen, betroffene Stakeholder und moralische Zielkonflikte systematisch zu reflektieren. Besonders intensiv diskutiert wurden die Themen Anpassung, Grenzüberschreitung, Vertrauensverlust, zukünftige Akteure, politische Realitäten, Infrastrukturen neu denken, technologische Obsoleszenz sowie Wertespannungen.

Zentrale Erkenntnisse

In den Diskussionen zeigten sich mehrere zentrale Themen:

- - Extremistische Gruppen passen sich schneller an als Regulierungen. Neue KI-Werkzeuge werden bereits aktiv genutzt, um Inhalte zu personalisieren, Erkennungssysteme zu umgehen und neue Zielgruppen anzusprechen.

- - Zwischen Hype und Realität. Auch wenn die öffentliche Debatte manchmal überzogen wirkt, sind die Bedrohungslagen real – insbesondere, weil KI die Einstiegshürden für gefährliche Inhalte deutlich senkt.

- - Governance muss differenziert erfolgen. Ein Vergleich mit der Geschichte der Motorisierung machte deutlich: Auch dort wurde kein einheitliches Gesetz geschaffen, sondern viele spezialisierte Regelungen – ein Modell, das sich für KI als sinnvoll erweisen könnte.

- - Fehlende zentrale Akteure. Zwar war Microsoft vertreten, doch große Plattformunternehmen und KI-Anbieter waren insgesamt unterrepräsentiert. Für nachhaltigen Wandel braucht es deren aktive Einbindung.

- - Kooperation ist kein „Nice-to-Have“. Nur durch langfristige, transdisziplinäre Zusammenarbeit auf Landes- wie auch internationaler Ebene lässt sich die Machtbalance bei KI zugunsten der Gesellschaft verschieben.

Ausblick

Der Workshop wird in einem ausführlichen Bericht dokumentiert. Eine weiterführende Session ist für die TASM-Konferenz 2026 in Swansea geplant, um dort die Erkenntnisse zu vertiefen und neue Impulse zu setzen.

Klar wurde: Es gibt keine einfachen Lösungen. Doch mit gezielter, werteorientierter Gestaltung – über technische, politische und soziale Ansätze hinweg – können wir die Weichen für eine verantwortungsvolle Nutzung von KI stellen.

Wir danken Cyber Threats Research Centre - CYTREC (Swansea University) für die finanzielle Unterstützung, die die Teilnahme mehrerer Praktiker:innen ermöglichte, sowie dem Center for Technology-driven Social Innovation (CTSi) der TU Wien für die inhaltliche und organisatorische Förderung. Unser besonderer Dank gilt den Teilnehmenden für ihren kritischen, konstruktiven Beitrag und ihre Offenheit im Dialog.